特別な日に奮発して買ったカニ、大切な人から贈られた立派なカニ。

「食べきれない分をどう保存すればいいの?」「冷凍するとパサパサになって台無しになるのでは…」

不安を感じたことはありませんか?

そんな不安を感じたことはありませんか?

実は、多くの人がカニの冷凍保存に失敗して、せっかくの高級食材を美味しく食べられなくなってしまっています。原因は、乾燥・酸化・不適切な解凍。この3つを知らないまま保存してしまうことです。

でも、ご安心ください。正しい方法を押さえれば、家庭の冷凍庫でも鮮度・風味を驚くほど長持ちさせることができます。しかも、コツは誰でもできるシンプルなものばかり。

この記事では、プロの知識と科学的根拠に基づき、あなたのカニを最高の状態で保存するための完全ガイドをお届けします。保存方法だけでなく、解凍の極意やよくある失敗の解決策まで網羅。もう「失敗するかも」という不安は必要ありません。

目次

この記事でわかること

- 生ガニ・茹でガニ別の正しい冷凍保存と解凍の手順

- 家庭用冷凍庫で美味しさを保てる保存期間と注意点

- パサつき・黒変・しょっぱいなど、失敗を防ぐための具体的な対策

まず結論|カニ冷凍保存の黄金ルール(30秒でわかる要点)

カニの冷凍保存方法は細かく分けるとさまざまなケースがありますが、最初に全体のゴールを押さえておくと迷いません。ここでは、失敗しないために必ず守るべき「黄金ルール」をシンプルにまとめます。

乾燥・酸化を遮断する二重包装(ラップ+冷凍用袋)

ポイント

カニの品質を損なう最大の敵は「乾燥」と「酸化」です。冷凍庫内は思った以上に乾燥しており、空気に触れた部分から水分が昇華し、いわゆる「冷凍焼け」を起こしてしまいます。また、酸素に触れることで身の酸化が進み、風味も食感も落ちます。これを防ぐためには、まずラップで隙間なく包み、さらに冷凍用保存袋に入れて空気を抜く二重包装が必須です。可能なら真空パックを使えば理想的。少しの手間で保存期間中の劣化を大幅に防ぐことができます。

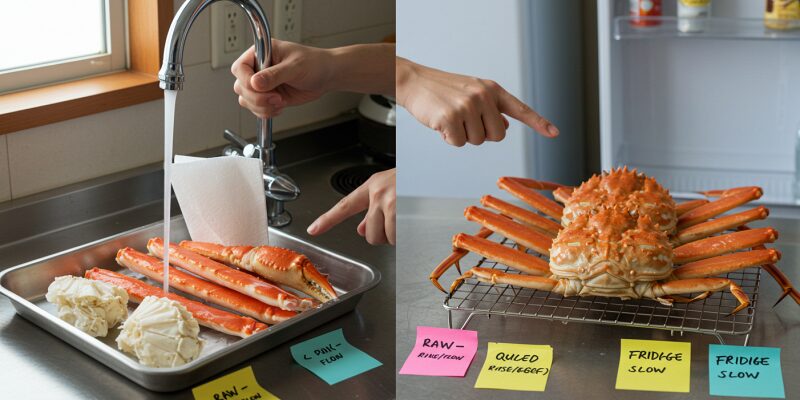

生ガニ=流水で素早く解凍/茹でガニ=冷蔵庫でじっくり

解凍の基本

解凍は保存と同じくらい重要です。生ガニの場合は「黒変」を避けるために、流水で短時間で一気に解凍するのが鉄則です。逆に茹でガニは、水分を逃がさずプリプリ食感を保つため、冷蔵庫で半日〜1日かけてゆっくり解凍するのが最適。解凍方法を間違えると、どれだけ冷凍保存を丁寧にしても一瞬で台無しになってしまうので注意が必要です。

目指すは“8割解凍”、再冷凍は基本NG

注意ポイント

解凍のゴールは「完全解凍」ではなく、中心がほんのり凍っている“8割解凍”です。この状態で食べる・調理することで、余計なドリップの流出を防ぎ、最も美味しい状態を保てます。また、再冷凍は基本的にNG。一度解凍すると細胞が壊れているため、再び凍らせると水分が抜け、パサパサで味気ない身になってしまいます。どうしても残してしまう場合は、加熱調理してから再冷凍するのが唯一の例外です。

家庭用冷凍庫の保存期間目安は「2週間〜1ヶ月」

保存の目安

業務用の冷凍庫は-30℃以下で長期保存も可能ですが、家庭用冷凍庫は-18℃前後と性能に限界があります。扉の開閉で温度変動も大きいため、美味しく食べられるのは「2週間〜1ヶ月」が現実的な目安です。それ以上経過すると食べられないわけではありませんが、風味や食感の劣化が顕著になります。冷凍日を袋に記入して管理することが、美味しさを守る第一歩です。

【早見表】生ガニ/茹でガニで違う正解(保存・解凍・期間)

はじめに

カニの冷凍保存は「生」か「茹で」かで大きく手順が異なります。どちらの状態なのかを最初に見極めることが、美味しさを守るための第一歩です。ここでは、すぐに確認できる早見表と、形状ごとの注意点を解説します。

状態別チェック表(目的/事前処理/包み方/保存期間/解凍法/注意点)

重要な違い

生ガニは加熱調理を前提とした長期保存向き、茹でガニは食べ残しや贈答品の保存向きという大きな違いがあります。以下の表に整理すると一目瞭然です。

| 項目 | 生ガニ | 茹でガニ |

|---|---|---|

| 主な目的 | 長期保存、加熱調理用 | 食べ残しの保存 |

| 冷凍前の必須処理 | 表面洗浄・水分除去 | 完全に冷ます |

| 包み方の最重要点 | 空気を遮断 | 乾燥防止 |

| 保存期間の目安 | 2週間〜1ヶ月 | 3週間〜1ヶ月 |

| 最適な解凍方法 | 流水で短時間解凍 | 冷蔵庫で長時間解凍 |

| 最大の注意点 | 解凍後の黒変 | 解凍時の旨味流出 |

この違いを理解するだけで、保存失敗のリスクを大幅に減らせます。

形状別のコツ(姿・脚/肩・むき身)

形状別のポイント

さらに形状によってもポイントが変わります。姿ガニはカニミソを守るために「甲羅を下、お腹を上」で保存・解凍するのが必須です。脚や肩はラップで1本ずつ包み、袋にまとめて保存すれば使い勝手が良く、解凍も効率的。むき身(ポーション)は特に乾燥しやすいため、小分け冷凍とグレーズ処理(水にくぐらせて氷膜を作る)が有効です。形状ごとに最適な方法を選ぶことが、美味しさを守るコツとなります。

生ガニの冷凍保存|鮮度と旨味を閉じ込める手順

重要な前提

生ガニは調理前の新鮮な状態を保存するため、茹でガニとは異なる注意点があります。特に「黒変」と呼ばれる変色や、旨味成分が流れ出てしまうトラブルを避けるために、正しい手順を理解することが大切です。ここでは、生ガニを美味しく保つためのポイントを解説します。

下処理(洗浄→水気オフ)と黒変の基礎知識

下処理の手順

生ガニを冷凍する前に欠かせないのが下処理です。流水で表面の汚れやぬめりを落とし、キッチンペーパーで丁寧に水分を拭き取ります。水分が残っていると、冷凍焼けや霜の原因となり、解凍後にパサついた食感を招きます。また、生ガニ特有の「黒変」は酵素反応による自然現象で、腐敗ではありません。とはいえ見た目を損なうため、流水で短時間で解凍するなど、あらかじめ防止策を取っておくことが重要です。

包装の正解:一本ずつ密着ラップ→冷凍用袋の空気除去(真空化可)

保存のコツ

冷凍保存の成否を左右するのが包装方法です。カニの脚や肩を一本ずつラップで隙間なく包み、次に冷凍用保存袋へ。袋の空気をしっかり抜き、可能なら真空パック機で密封すれば理想的です。空気に触れる時間を最小化することで酸化や乾燥を防ぎ、冷凍焼けによる品質劣化を大幅に抑えられます。小分けにしておくと、解凍時に必要な分だけ取り出せて便利です。

家庭でできる“疑似急速冷凍”(金属トレー活用)

急速冷凍の工夫

家庭用冷凍庫は業務用と違い凍結速度が遅いため、氷の結晶が大きくなり細胞が壊れてしまうリスクがあります。これを防ぐ工夫として有効なのが「金属トレーに並べて凍らせる」方法です。金属は熱伝導が良いため、凍結スピードが上がり、ドリップの流出を抑えられます。凍結後は冷凍庫の奥で安定保存すると、温度変化の影響を受けにくくなります。

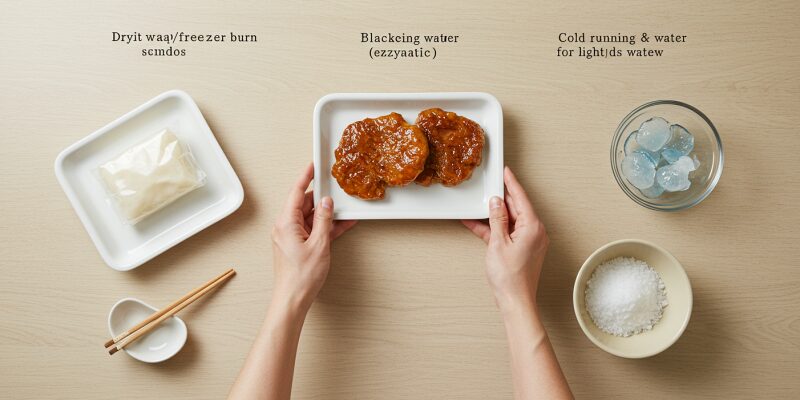

むき身の乾燥対策:簡易グレーズ処理

むき身対策

しゃぶしゃぶ用のポーションなど、むき身は乾燥しやすいのが特徴です。家庭でできる対策が「簡易グレーズ処理」です。ラップで包んで凍らせた後、冷水にさっとくぐらせて再び凍らせることで、表面に薄い氷膜が形成され、乾燥から身を守ってくれます。このひと手間で保存中の品質が格段にアップします。

姿の生ガニは推奨しない理由(家庭では茹でてから保存が無難)

姿ガニの注意点

姿のままの生ガニをそのまま冷凍するのはおすすめできません。理由は、内臓の処理が難しく、酸化や菌の繁殖リスクが高いためです。結果として品質劣化が早く進み、解凍後に美味しく食べられないことも。もし姿ガニを保存する場合は、一度茹でてから冷凍するのが家庭では最も安心かつ確実な方法です。

茹でガニの冷凍保存|プリッと食感を守る鉄則

茹でガニの保存目的

茹でガニはすでに加熱されているため、保存の目的は「食感と旨味をできるだけ損なわないこと」にあります。生ガニのような黒変の心配はありませんが、その代わりに乾燥や水分流出が大敵。ここでは、茹でガニを美味しく保つための具体的な保存方法を解説します。

“完全に冷ます”が絶対条件(粗熱→冷蔵で芯まで)

冷ます工程が重要

茹で上がったカニを熱いうちに冷凍するのはNGです。温かいまま冷凍庫に入れると内部の湯気が霜となり、大きな氷の結晶ができて繊維を壊してしまいます。結果、解凍後に水っぽくベチャッとした食感に。必ず常温で粗熱を取ったあと、冷蔵庫で芯までしっかり冷ます工程を挟みましょう。この手間が、解凍後のプリプリ感を左右します。

表面水分だけ拭く/内部の潤いは保つ

水分処理のコツ

保存前には表面の水分をキッチンペーパーで丁寧に拭き取りましょう。表面に水滴が残ると霜の原因となり、冷凍焼けを招きます。ただし、内部の潤いまで奪ってはいけません。水分を落としすぎると、解凍後にパサパサになってしまうため、あくまで「表面だけを軽く拭く」のがポイントです。

二重包装で冷凍焼け防止(ラップ→冷凍用袋)

冷凍焼け対策

茹でガニも保存の基本は「乾燥を防ぐこと」。ラップで隙間なくぴったり包み、その上から冷凍用保存袋に入れて空気をしっかり抜きましょう。新聞紙を使う方法も紹介されていますが、インク臭が移るリスクがあるため、ラップと保存袋の組み合わせが最も確実です。この二重包装が、冷凍庫内での乾燥や酸化から身を守ります。

姿ガニの向き「甲羅下・腹上」でミソ流出を防ぐ

姿ガニ保存の極意

姿のまま保存する場合、最重要ポイントは「向き」です。甲羅を下に、お腹を上にして保存・解凍することで、液状化しやすいカニミソが甲羅から流れ出るのを防げます。たったこれだけで解凍後の満足度が大きく変わるため、姿ガニを扱うときは必ず意識してください。

ほぐし身の小分け保存(空気接触面積を減らす)

ほぐし身の活用術

食べ残しのほぐし身は、チャーハンやパスタなど後日活用できる“未来の食材”です。ただし、そのまま冷凍すると乾燥が早いので、1食分ずつラップでぴったり包むか、小さな保存容器に入れるのがおすすめです。空気に触れる面積を最小限にすることで、旨味を逃さず美味しい状態を保てます。

冷凍カニの“神”解凍術|ここで失敗すると全てが台無し

解凍は“最終公演”

どれだけ丁寧に保存しても、解凍を誤ればカニの美味しさは一瞬で損なわれます。解凍は「最終公演」とも呼べる重要工程。生か茹でかによって正しい方法はまったく異なります。ここでは科学的根拠に基づいた“神解凍術”を紹介します。

茹でガニ:冷蔵庫でじっくり(時間目安付き)

冷蔵解凍のポイント

茹でガニの解凍は「時間をかける」ことが最大の秘訣です。冷蔵庫内で低温を維持しながらゆっくり解凍することで、旨味成分や水分を含むドリップの流出を最小限に抑えられます。姿ガニの場合は保存時と同様に「甲羅を下、お腹を上」にしておくことが必須。種類ごとの目安は以下のとおりです。

- ズワイガニ脚:約12時間

- ズワイガニ姿:約18時間

- タラバガニ脚:約18時間

- 毛ガニ・タラバガニ姿:約24〜36時間

解凍は完全にではなく、中心にほんのり芯が残る“8割解凍”が最適です。

生ガニ:黒変を防ぐ流水解凍(袋のまま20〜30分)

生ガニの鉄則

生ガニは「黒変」を避けるためにスピード解凍が鉄則です。密閉できる保存袋に入れ、水が直接触れないようにしてから流水に浸けます。冷水を細く流し続ければ20〜30分ほどで外側は解け、中心にわずかに凍りが残る“8割解凍”の状態に。このスピード解凍により、黒変の原因となる酵素の働きを抑えられます。

解凍後の即調理ルール(生ガニは特に厳守)

調理タイミングの注意

生ガニは解凍後の放置が最も危険です。黒変が進むだけでなく、雑菌繁殖のリスクも高まります。流水解凍が終わったら、すぐに鍋や焼き調理に移るのが鉄則です。茹でガニの場合でも、解凍後はなるべく早く食べることが美味しさを保つコツになります。

急ぐ時の次善策(茹ででも流水OK/電子レンジ・常温・お湯はNG)

やってはいけない解凍法

どうしても時間がない場合は、茹でガニでも袋に入れたまま流水解凍が可能です。ただし、風味は冷蔵庫解凍に劣ります。一方で、電子レンジ解凍や常温放置、お湯を使った解凍は絶対に避けましょう。これらは細胞を破壊し、身をパサつかせ、旨味を流出させてしまう“ワースト解凍法”です。

よくある失敗と対策|パサパサ・黒変・しょっぱい

よくある失敗は“原因が明確”

カニの冷凍保存では、「黒く変色した」「パサパサになった」「思った以上にしょっぱい」などの失敗が起こりがちです。ここではその原因を科学的に解き明かし、すぐに実践できる解決策を紹介します。

黒変=腐敗ではない(酵素とメラニンの仕組み/予防チェックリスト)

黒変の正体と防止策

生ガニを解凍した際に身や関節が黒くなる現象は「黒変」と呼ばれます。これは「チロシン」というアミノ酸が酸化し、酵素の働きでメラニン色素に変化する自然な反応です。腐敗ではなく、食べても健康上の問題はありません。ただし見た目が悪くなるため、予防には「流水で短時間解凍する」「解凍後すぐ調理する」が有効です。心配な場合は、初めから茹でガニを購入するのも安心策のひとつです。

パサつきの三段階原因(凍結・保存・解凍)とブロック法

パサつき対策の全体像

解凍したカニの身がパサパサになるのは、水分が失われる連鎖的なプロセスによるものです。まず冷凍時に氷の結晶が細胞を壊し、保存中には包装不足で冷凍焼けを起こし、最後に解凍でドリップが流れ出す。この三段階で旨味と水分が失われます。対策は「二重包装で空気遮断」「生は流水・茹では冷蔵庫」の適切な解凍、そして“8割解凍”で止めること。さらに再冷凍を避けることが決定的に重要です。

しょっぱさは“塩抜き”で改善(真水/薄塩水での浸漬テク)

塩分が強い時の裏技

冷凍カニを食べたら想像以上にしょっぱかった――これは一部の業務用カニが塩水に漬けられて冷凍されているためです。対策は「塩抜き」。解凍後のカニを真水に5〜15分浸ければ、余分な塩分が抜けます。ただし旨味まで流出する可能性があるので、よりおすすめは「薄い塩水」に浸す方法。浸透圧を利用して余計な塩分だけを抜き、旨味を守ることができます。浸した後はしっかり水気を拭き取って調理しましょう。

再冷凍がダメな理由と唯一の例外(いったん加熱→茹でガニとして再保存)

再冷凍の正しい扱い方

一度解凍したカニを再び冷凍すると、細胞が二重に壊れて水分がほとんど残らず、スカスカの繊維だけが残ってしまいます。そのため再冷凍は基本NGです。ただし唯一の例外は「加熱してから再冷凍する」こと。生ガニを解凍後に茹でや蒸しで火を通し、完全に冷ました上で茹でガニの保存手順を踏めば、再び冷凍してもある程度品質を保てます。食品ロスを防ぐ知恵として覚えておきましょう。

保存期間とラベリング|家庭用冷凍庫の現実解

保存期限の現実と工夫

カニを冷凍する際、「どれくらい日持ちするのか?」は誰もが気になるポイントです。業務用冷凍庫と家庭用冷凍庫では性能に大きな差があり、保存可能期間にも違いが出ます。ここでは現実的な保存期限と、劣化を防ぐためのラベリング習慣について解説します。

-18℃と温度変動のリスク(業務用との違い)

家庭用冷凍庫の限界

業務用の冷凍庫は-30℃以下で安定した低温を保ち、長期間の保存が可能です。しかし、家庭用冷凍庫はJIS規格で-18℃以下とされ、扉の開閉で温度変化も頻繁に起こります。この温度変動が冷凍食品の品質劣化を加速させる大きな要因。特にカニのような繊細な食材は、氷の結晶が成長して細胞を破壊し、風味や食感を損ないやすいのです。

美味しく食べられる期限=2週間〜1ヶ月が妥当

インターネット上には「冷凍すれば半年〜1年持つ」といった情報もありますが、それは業務用の環境での話です。家庭用冷凍庫でカニを美味しく食べられる期間は、現実的には2週間〜1ヶ月が目安です。これを過ぎると食べられないわけではありませんが、冷凍焼けによる乾燥や風味の劣化が顕著になります。特に贈答品や特別な食卓で食べる場合は、この期間内に消費するのが賢明です。

ラベル管理(冷凍日・状態・部位・分量)

ラベリングのすすめ

保存期間を正確に把握するには、ラベルの記入が欠かせません。保存袋や容器に「冷凍日」「生/茹での状態」「部位(脚・姿・むき身)」「分量」を明記しましょう。これにより、いつまでに食べるべきか一目で分かり、調理計画も立てやすくなります。複数の袋を保存する場合も混同を防げるので、無駄なく使い切ることができます。ほんの数秒の記録が、美味しさを守るための大切な一手間です。

すぐ使える!冷凍カニの活用レシピ(特性を活かす5選)

冷凍カニはアレンジ自在!

正しく保存・解凍したカニは、そのまま食べるだけでなく、さまざまな料理に活かすことで真価を発揮します。ここでは冷凍カニの特性を活かし、家庭で手軽に楽しめる5つの絶品レシピを紹介します。

かにすき(生冷凍向き/加熱しすぎ回避)

生の冷凍カニは、鍋料理で旨味を最大限に引き出せます。流水解凍で8割程度まで戻した脚を、昆布だしで煮込むと出汁にカニの甘みが溶け出し、極上のスープに。ポイントは「加熱しすぎない」こと。身の色が鮮やかな赤に変わった瞬間に引き上げれば、プリッとした食感を堪能できます。〆は雑炊にして、最後の一滴まで楽しみましょう。

カニチャーハン(茹でほぐし身/水分オフがカギ)

しっとり×香ばしく仕上げるコツ

余った茹でガニのほぐし身は、チャーハンに最適です。解凍は冷蔵庫でゆっくり行い、キッチンペーパーで水分を丁寧に拭き取るのが成功の秘訣。パラパラに炒めたご飯にほぐし身を加えることで、しっとりしすぎず香ばしい仕上がりになります。醤油を鍋肌から回しかければ、香り高い一皿に変身します。

カニクリームパスタ(香味油に風味移し)

カニの濃厚な旨味はクリームソースとの相性抜群。オリーブオイルとにんにくを弱火で熱し、解凍したカニを加えることで風味がオイルに移り、ソース全体に深みが出ます。白ワインで香りを引き立て、生クリームでコクを加えれば、レストラン顔負けの一品に。生でも茹ででも美味しく作れる万能レシピです。

焼きガニ(半解凍スタートで中心までふっくら)

焼きの極意は“8割解凍”

シンプルにカニそのものの甘みを味わうなら焼きガニ。半解凍(8割解凍)の状態から焼くのがポイントです。外側だけが先に焼けることを防ぎ、中心までふっくら火が通ります。グリルやホットプレートで軽く焦げ目がつくまで焼き、すだちやレモンを絞れば極上のごちそうに。

殻だし(味噌汁・雑炊の極上〆)

最後まで使い切るカニ愛

食べ終わった殻も旨味の宝庫です。鍋に殻と水、昆布を入れて煮込むだけで、黄金色のカニだしが完成します。味噌汁にすれば日常の一杯が料亭の味に。カニ鍋の〆に雑炊を作れば、最後までカニの魅力を余すことなく楽しめます。廃棄せず「最後まで使い切る」ことで満足度がさらに高まります。

まとめ|正しい冷凍保存でカニを最後まで美味しく

ここまでのまとめ

ここまで、生ガニと茹でガニの冷凍保存方法、解凍の極意、失敗を防ぐコツ、そして活用レシピまで幅広く解説しました。ポイントを振り返ると――

- カニの敵は「乾燥」と「酸化」。ラップと保存袋で二重に包み、空気を遮断する

- 生ガニは流水で素早く解凍、茹でガニは冷蔵庫でじっくり解凍するのが鉄則

- 保存期間の目安は家庭用冷凍庫で2週間〜1ヶ月。ラベルで管理して無駄なく消費する

- 解凍のベストタイミングは“8割解凍”。再冷凍は基本NGだが、加熱後なら例外的に可

正しい知識を身につければ、冷凍カニも失敗せずに美味しく楽しめます。特別な日に奮発したカニも、贈り物でもらった立派なカニも、最後まで最高の状態で味わえるはずです。

冷凍保存のワンランクアップへ

ぜひ本記事を参考にして、ご家庭の冷凍保存をワンランクアップさせてください。美味しさを守る工夫ひとつで、食卓の幸せはぐっと広がります。

目的別に最適なカニの種類を選ぼう

冷凍保存や解凍を工夫しても、「そもそも選ぶカニの種類」が合っていなければ満足度は下がってしまいます。

ここでは【初心者/料理好き/贈答用】という3つの目的に分けて、どんなカニが失敗しにくいかを整理しました。

目的別おすすめカニの選び方

① 初心者・失敗したくない人 → ボイル脚(ズワイガニなど)

すでに茹でてあるので「黒変」リスクなし。解凍も冷蔵庫でOK。小分け脚なら保存もラクで、家庭用冷凍庫でも扱いやすいです。

② 鍋や焼きで楽しみたい人 → 生ポーション/生脚

しゃぶしゃぶ・焼きガニに最適。流水で一気に解凍して“8割解凍”で使えば、プリプリ感と甘みが最大限に引き出せます。

③ 贈答・特別な日 → 姿ガニ(毛ガニ/ズワイ/タラバ)

見栄えや迫力を重視するなら姿ガニ。冷凍保存では「甲羅を下・腹を上」でカニミソ流出を防ぐのが鉄則です。

比較早見表

| 目的 | おすすめ種類 | 特徴 | 保存・解凍のしやすさ |

|---|---|---|---|

| 初心者・安心重視 | ボイル脚(ズワイ) | 黒変なし・失敗少ない | ◎(冷蔵庫でOK) |

| 料理好き・鍋/焼き | 生ポーション・生脚 | 甘み抜群・調理自在 | △(流水解凍が必須) |

| 贈答・特別感 | 姿ガニ(毛・ズワイ・タラバ) | 見栄え・ミソ◎ | ◯(保存向き工夫必要) |