冬の味覚の代表格であるカニ。お祝いの席や特別な食事で食べることが多いですが、「実際にカニの栄養って体にどんな効果があるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

高級食材というイメージが強い一方で、健康や美容に役立つ食材としての一面はあまり知られていません。もし「ダイエット中でも食べて大丈夫?」「疲労回復や美肌に効くって本当?」と感じているなら、それはまさにカニの真の価値をまだ知らないサインかもしれません。

POINT

実は、カニには他の食材にはない特有の成分「アスタキサンチン」「タウリン」をはじめ、ビタミンB12や亜鉛などの栄養が凝縮されています。これらは、免疫力の強化や肝臓のサポート、さらにはアンチエイジングまで、多岐にわたる効果を発揮します。つまり、カニは単なる“ごちそう”にとどまらず、私たちの健康を支える強力な食材なのです。

この記事を通じて、あなたはカニの栄養と効果を正しく理解し、普段の食事にどのように取り入れれば良いかを学べます。食卓に並ぶ一皿が、美味しさと同時に健康をもたらすことを知れば、カニの見方が一変するでしょう。

この記事でわかること

- カニに含まれる栄養成分と、それが体に与える健康・美容効果の具体的な内容

- 栄養を効率よく摂取するための正しい調理法や食べ合わせの工夫

- 安全に食べるために知っておきたい注意点や、他の食材との比較

目次

結論:カニの「栄養・効果」を30秒で要点整理

まずは、カニの栄養と効果を端的にまとめて確認してみましょう。ここを読むだけで、カニが「なぜ健康や美容に役立つ食材なのか」が一目で理解できます。

要点1:高たんぱく・低カロリー+B12/亜鉛/銅が豊富

栄養バランスが魅力

カニは100gあたり約65kcalと低カロリーでありながら、15gもの良質なたんぱく質を含みます。さらに、ビタミンB12は1日必要量の3倍以上、銅や亜鉛などのミネラルもバランス良く含まれており、筋肉維持・造血・免疫サポートに理想的です。

要点2:アスタキサンチン(抗酸化)とタウリン(疲労・肝/心)

注目の2大成分

カニを特徴づける2大成分が「アスタキサンチン」と「タウリン」です。アスタキサンチンはシミやシワの原因となる酸化ストレスを防ぎ、生活習慣病対策にも有効。一方、タウリンは肝機能をサポートし、疲労回復や心臓の健康維持に役立ちます。

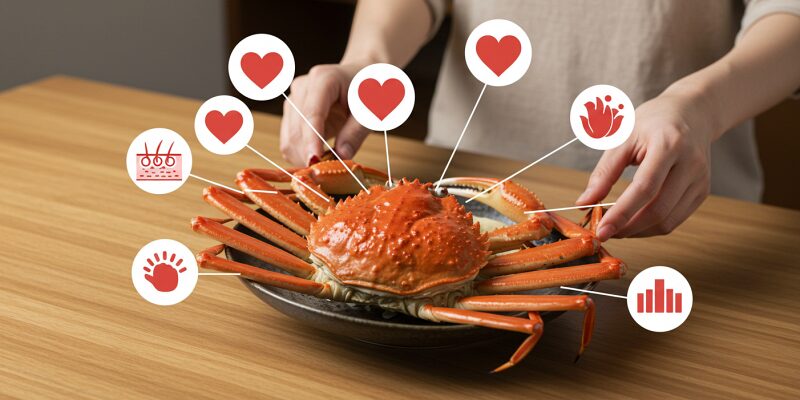

要点3:期待できる効果は7分野に広がる

カニの効果はここまで!

カニの栄養は、ダイエット、美肌、疲労回復、免疫力強化、貧血予防、心血管系の健康維持、肝機能サポートと、幅広い分野に働きかけます。複数の効果を同時に得られるのが、カニの最大の魅力です。

要点4:食べ方は「蒸す・焼く」か「汁ごと」

栄養を逃さない調理法

栄養をしっかり摂るためには、蒸す・焼くといった調理法がベストです。茹でる場合は水溶性栄養素が流れ出やすいため、鍋やスープなど「汁ごと食べられる」料理が理想的です。

カニの栄養成分を完全図解(基礎データ)

カニが健康や美容に良いとされる理由を理解するためには、まず基本となる栄養成分を押さえることが重要です。ここでは、公的データをもとにカニの栄養プロファイルをわかりやすく整理します。

栄養プロファイル(100g:エネルギー/たんぱく質/脂質/炭水化物)

理想的なバランス

ゆでたズワイガニ100gあたりのエネルギーはわずか65kcal。脂質は0.6g、炭水化物は0.1gとほとんど含まれません。その一方で、良質なたんぱく質が15gも含まれており、低カロリーかつ高タンパクという理想的な栄養バランスを誇ります。ダイエットや筋力維持を意識する人にとって、非常に優れた食材だといえるでしょう。

ビタミン・ミネラル(B12・E・B群/亜鉛・銅・マグネシウム等)

ビタミン&ミネラルの宝庫

特筆すべきはビタミンB12の含有量です。100gで7.2μgと、成人の必要量の約300%を満たします。さらに、ビタミンE・ビタミンB2・ナイアシンなど、エネルギー代謝や抗酸化に関わる成分も豊富。ミネラルでは亜鉛や銅、マグネシウム、リン、カルシウムがバランス良く含まれ、免疫や造血、骨の健康に寄与します。

【表】ズワイガニ(ゆで)100gの主要栄養成分と1日必要量に対する割合

| 成分 | 含有量 | 1日必要量に対する割合 |

|---|---|---|

| エネルギー | 65kcal | 約3% |

| たんぱく質 | 15.0g | 約30% |

| 脂質 | 0.6g | 約1% |

| ビタミンB12 | 7.2μg | 約300% |

| ビタミンE | 2.6mg | 約43% |

| 亜鉛 | 3.1mg | 約28% |

| 銅 | 0.56mg | 約70% |

このように、1日の必要量を大きく満たす成分が複数あるのがカニの強みです。

相乗効果:B12×銅で造血、たんぱく質×亜鉛×銅で免疫

栄養素はチームで働く

栄養素は単独ではなく、相互に作用することで力を発揮します。例えば、ビタミンB12と銅は赤血球の生成をダブルで支え、貧血予防に役立ちます。また、たんぱく質・亜鉛・銅は免疫細胞の形成と機能維持に三位一体で働き、体を外敵から守ります。カニの栄養が「健康サポート力が高い」と評価されるのは、このような相乗効果によるものです。

カニを特別にする2大成分:アスタキサンチン&タウリン

カニの魅力は、ビタミンやミネラルだけではありません。実は「他の食材にはあまり含まれない特有の機能性成分」が大きなポイントです。その代表が、強力な抗酸化物質であるアスタキサンチンと、疲労回復や肝機能サポートで知られるタウリン。この2つがあるからこそ、カニは単なる高タンパク食材を超えて「スーパーフード」と呼べる存在なのです。

アスタキサンチンとは(抗酸化の要点/紫外線・筋疲労・血管保護)

アスタキサンチンの力

カニを茹でると赤くなるのは、アスタキサンチンという天然色素の働きです。この成分は、トマトのリコペンの約1.6倍、人参のβ-カロテンの約4.9倍もの抗酸化力を持つといわれています。抗酸化とは、老化や生活習慣病の原因となる「活性酸素」を抑制する作用のこと。肌を紫外線ダメージから守り、シミやシワを防ぐほか、血管を若々しく保ち動脈硬化を予防する効果も期待できます。また、眼精疲労や運動後の筋肉疲労の軽減にも役立つことが研究で示されています。

タウリンとは(肝機能・心機能・脂質代謝・血糖サポート)

タウリンの多機能性

タウリンは、栄養ドリンクでも有名な成分で、カニやイカ、タコに豊富に含まれます。肝臓では胆汁の分泌を促し、アルコールや有害物質の解毒をサポート。心臓では心筋の働きを安定させ、心不全治療にも使われるほどの実績があります。さらに、血中コレステロールや中性脂肪を下げる作用、血糖値を安定させる効果も報告されており、現代人に多い生活習慣病予防に直結する成分です。

作用の違いと使い分け(美容・疲労・生活習慣対策の観点)

美容×健康のダブルケア

アスタキサンチンとタウリンは、それぞれ異なる役割を持ちながら、互いを補完します。アスタキサンチンは「抗酸化=アンチエイジング・美容・血管保護」に強く、タウリンは「疲労回復・肝臓サポート・代謝改善」に優れています。つまり、カニを食べることで、美容と健康の両面を同時にケアできるのです。この“二刀流”こそが、カニを他の高タンパク食材と差別化する最大のポイントです。

効果別:カニで期待できる7つの健康・美容メリット

-svg-smile-o" iconcolor="#FFD54F" bgcolor="#FFFDE7" color="#000000" iconsize="100"]

-svg-smile-o" iconcolor="#FFD54F" bgcolor="#FFFDE7" color="#000000" iconsize="100"]

カニに含まれる栄養素は、単なる数値データにとどまらず、私たちの体に具体的なメリットをもたらします。ここでは7つの代表的な健康・美容効果を解説します。

[/st-cmemo]ダイエット・体重管理(満腹感×高たんぱく×低カロリー)

ダイエットにも最適

カニは100gで65kcalと低カロリーながら、たんぱく質を15gも含むため、満腹感を得やすいのが特徴です。たんぱく質は消化吸収に時間がかかり、腹持ちが良いので食べ過ぎ防止に有効。また、筋肉量を維持しつつ体脂肪を減らすことができるため、ダイエット中やボディメイクをしている人にとって心強い味方となります。

美肌・アンチエイジング(抗酸化+亜鉛で皮膚再生)

内側から美肌ケア

カニのアスタキサンチンは紫外線による酸化ダメージを抑え、シミやシワの発生を防ぎます。さらに、ビタミンEも抗酸化作用を発揮し、肌のハリや潤いを守ります。加えて、亜鉛は新しい皮膚細胞の生成を助けるため、ターンオーバーを正常化。これらが複合的に作用し、内側から美肌をサポートします。

疲労回復(タウリン+B群+抗酸化で眼精/筋疲労ケア)

疲れにくい体づくり

日常的な疲れや眼精疲労、運動後の筋肉疲労に、カニは有効な食材です。タウリンが肝機能を高めて老廃物の処理を助け、ビタミンB群が摂取した栄養素を効率的にエネルギーへ変換します。さらに、アスタキサンチンの抗酸化作用が筋肉ダメージを軽減し、回復を早めます。身体的な疲労だけでなく、ストレス性の疲れにも効果が期待できます。

免疫サポート(たんぱく質・亜鉛・銅の三位一体)

病気に負けない体へ

免疫力を高めるには、免疫細胞や抗体の材料となる栄養素が欠かせません。カニはその条件を満たしています。高品質なたんぱく質が細胞の構成要素となり、亜鉛は免疫細胞の活性化に関与。さらに銅がエネルギー代謝を助けることで、免疫システム全体の働きを底上げします。

貧血予防(B12+銅で赤血球生成を後押し)

貧血が気になる方に

カニに含まれるビタミンB12は、正常な赤血球を作るうえで不可欠な栄養素です。さらに銅はヘモグロビン合成を助けるため、貧血を二重に防ぎます。鉄分が不足しやすい女性だけでなく、B12不足による悪性貧血の予防にも効果的です。

心血管の健康(アスタキサンチンの酸化ストレス対策+タウリン)

心臓と血管を若々しく

心臓や血管を守る成分も豊富です。アスタキサンチンは血管内皮を酸化ストレスから守り、動脈硬化を防止。タウリンは血圧を安定させ、悪玉コレステロールを減らします。さらに少量ながらオメガ3脂肪酸も含まれており、血流を良くする働きが加わります。

肝機能サポート(胆汁分泌・解毒サポート)

沈黙の臓器を守る

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど自覚症状が出にくい臓器ですが、健康維持には極めて重要です。カニに豊富なタウリンは胆汁の分泌を促し、脂質の消化を助けると同時に、アルコールなど有害物質の分解を支援します。日常的にお酒を飲む人や、肝臓の健康を意識したい人にとって、カニは有用な食材です。

【実践】栄養を最大限に活かす食べ方・調理のコツ

カニは栄養豊富な食材ですが、調理法や食べ合わせ次第で摂取できる栄養の量や吸収率が大きく変わります。ここでは、カニのポテンシャルを余すことなく引き出すための実践的なポイントを解説します。

失わない加熱法:蒸す・焼くが最適/茹でるなら「汁ごと」

おすすめの調理法

水溶性のタウリンやビタミンB群は、茹でると煮汁に流れ出してしまいます。そのため、最もおすすめなのは「蒸す」または「焼く」調理法です。蒸せば栄養の流出を最小限に抑え、焼けば旨味が凝縮して香ばしさも楽しめます。どうしても茹でる場合は、鍋料理やスープにして「煮汁ごと食べる」ことが鉄則です。

吸収率UPの食べ合わせ:アスタキサンチン×良質な油/亜鉛×ビタミンC(レモン等)

効果的な組み合わせ

アスタキサンチンは脂溶性成分のため、油と一緒に摂ることで吸収率が高まります。例えば、オリーブオイルを使ったカニのカルパッチョや、チーズやクリームを使ったカニグラタンが理想的です。また、亜鉛はビタミンCと組み合わせることで吸収率が上がります。カニにレモンを絞る定番スタイルは、実は栄養学的にも非常に理にかなった方法なのです。

カニ鍋・味噌汁・スープ・雑炊で「タウリンを逃さない」

汁ごと食べて栄養キープ

タウリンは水溶性なので、茹で汁を利用できる料理でこそ本領を発揮します。カニ鍋や味噌汁、雑炊にすれば、溶け出したタウリンやビタミンB群までしっかり摂取可能。さらに野菜やきのこと一緒に調理すれば、不足しがちなビタミンCや食物繊維も補えるため、栄養バランスが格段に向上します。

殻&カニ味噌の活用(だし・栄養の取り入れ方の基本)

カニまるごと活用術

カニは身だけでなく、殻やカニ味噌にも栄養と旨味が詰まっています。殻を焼いてから煮出すと濃厚なだしが取れ、味噌汁や炊き込みご飯に応用可能。さらにカニ味噌にはタウリンやミネラルが凝縮されています。ただし、プリン体やコレステロールも多いため「少量を楽しむ」のがベストです。

どのくらい食べればいい?頻度と目安量(ライフスタイル別)

どんなに栄養価の高い食材でも、食べすぎは逆効果になることがあります。カニも例外ではなく、適量を守ることで初めて健康効果をしっかり享受できます。ここでは一般成人を基準に、ライフスタイル別の食べ方の目安を整理します。

一般成人の目安量と頻度(例:週1–2回/100–150gの考え方)

週1〜2回が目安

栄養バランスの観点から、カニは「1回100〜150g程度」を「週に1〜2回」取り入れるのが理想です。この量であれば、ビタミンB12や亜鉛を効率よく摂取できる一方、プリン体やコレステロールの過剰摂取リスクを避けられます。特別な日のごちそうとしてだけでなく、普段の食事に無理なく組み込めるペースです。

筋トレ・ダイエット期のとり入れ方(PFCバランスの例)

高たんぱく食材として活用

ボディメイクや減量中の方は、カニを「高たんぱく・低脂質」の食材として積極的に活用できます。例えば、鶏むね肉や魚とローテーションして取り入れれば、PFCバランス(たんぱく質・脂質・炭水化物)の調整がしやすく、飽きのこない食生活が実現します。さらに、低カロリーで満腹感が得られるため、間食や夜食の代わりにカニを取り入れるのも有効です。

子ども・高齢者の留意点(咀嚼・消化・塩分)

配慮したいポイント

子どもや高齢者にカニを与える際は、咀嚼力や消化のしやすさに配慮することが大切です。小骨や殻の破片が混ざらないよう注意し、やわらかい部位を中心に与えましょう。また、カニは塩茹でされているものが多いため、塩分摂取量が気になる場合は調理法を工夫するのがおすすめです。高齢者の場合、プリン体やコレステロール制限が必要なケースもあるため、医師の指導を受けながら取り入れると安心です。

注意点:アレルギー・プリン体・コレステロール

カニは栄養豊富で魅力的な食材ですが、誰にとっても「万能に良い」とは限りません。食べる際にはいくつかのリスクや注意点を理解しておくことが大切です。ここでは特に重要な3つのポイントを解説します。

甲殻類アレルギー(成人発症・エビとの交差抗原性)

突然の発症に注意

カニやエビなどの甲殻類は、食物アレルギーの原因食材として知られています。症状は口の中のかゆみや蕁麻疹から、重症の場合は呼吸困難やアナフィラキシーに至ることもあります。特に注意すべきなのは「大人になってから突然発症するケース」がある点です。これまで問題なく食べていても、体質の変化で急に反応が出ることがあります。また、エビとカニはアレルゲンの構造が似ており、どちらかにアレルギーがある人はもう一方でも症状が出やすい「交差抗原性」が知られています。

プリン体(痛風リスク/特にカニ味噌・卵)

プリン体の多い部位に注意

カニの身は比較的ヘルシーですが、カニ味噌やメスの内子・外子(卵)にはプリン体が多く含まれています。プリン体は体内で尿酸に変わり、蓄積すると痛風発作や高尿酸血症のリスクを高めます。特に家族に痛風歴がある方や、尿酸値が高めの方は摂取量に注意が必要です。カニ味噌は「少量を楽しむ」程度にとどめるのが賢明です。

コレステロール(身よりもカニ味噌・卵に多い)

摂取バランスを意識

カニの身は低脂質でコレステロール量も控えめですが、カニ味噌や卵にはコレステロールが多く含まれます。血中コレステロール値が気になる方は、これらの部位を避けて身の部分を中心に食べるのがおすすめです。普段の食事全体でバランスを意識しながら楽しむことが、安心してカニを取り入れるためのポイントです。

他のタンパク源との比較:エビ・鶏むね肉

カニの栄養価をより深く理解するためには、ほかの代表的な高タンパク食材と比べてみることが有効です。ここでは、エビと鶏むね肉を取り上げ、それぞれの特徴とカニの強みを整理します。

エビとの違い(たんぱく質量は多い/アスタキサンチン・B12の差)

エビとの比較ポイント

エビは100gあたり28g以上のたんぱく質を含み、筋肉づくりを重視する人には魅力的な食材です。しかし、カニにはエビよりも多くのビタミンB12が含まれ、造血や神経系の健康において優れています。また、エビにはアスタキサンチンがわずかに含まれますが、カニの方が含有量と抗酸化作用のインパクトが大きいとされています。つまり、筋肉増強にはエビ、アンチエイジングや貧血予防にはカニが有利といえます。

鶏むね肉との違い(コスパ・たんぱく質量 vs 機能性成分)

鶏むね肉との比較ポイント

鶏むね肉は23g前後のたんぱく質を含み、コストパフォーマンスにも優れています。筋力アップや日常的なたんぱく質補給には理想的な選択肢です。ただし、抗酸化成分やタウリンといった機能性成分はあまり含まれていません。一方、カニは高タンパクでありながらアスタキサンチン・タウリン・ビタミンB12を同時に摂取でき、美容や生活習慣病予防まで幅広い効果を期待できます。

カニを選ぶべきケースまとめ

目的別のおすすめ食材

- 筋トレ直後に効率的にたんぱく質を補給したい → 鶏むね肉やエビが有効

- 美容やアンチエイジング、貧血予防を重視 → カニが有効

- 疲労回復や肝機能サポートも意識したい → カニが最適

このように、目的に応じて食材を選ぶことが大切です。単なるたんぱく質量だけではなく、「どんな機能性を得たいか」でカニの価値が際立ちます。

まとめ

カニの魅力を再確認

カニは「冬のごちそう」というイメージを超えて、健康と美容を支える栄養の宝庫であることが分かりました。低カロリー・高たんぱくでありながら、ビタミンB12や亜鉛、銅などの必須栄養素を豊富に含み、さらに特有の成分アスタキサンチンとタウリンが加わることで、アンチエイジングから疲労回復、免疫力アップまで多岐にわたる効果を発揮します。

ただし、甲殻類アレルギーやプリン体・コレステロールの摂取量には注意が必要です。適量を守り、蒸す・焼く・汁ごと味わうといった調理法や、ビタミンCや良質な油との食べ合わせを意識することで、カニの栄養を最大限に活かすことができます。

食材にはそれぞれ特徴がありますが、「美味しさ」と「栄養効果」の両方を高いレベルで兼ね備えているのがカニの魅力です。食べることで心も体も満たされる――そんな自然の恵みを、ぜひあなたの食卓にも取り入れてみてください。